2024.03.05

色々な外的要因で色々とチャチャがはいる・・・

久し振りにPCの話

備忘録も込めて、FreeBSDで、Androidの画面転送について記載していきます。

今回、Androidの画面転送するアプリとして「scrcpy」を利用しました。

scrcpyは、pkgでからインストールできますので、以下のコマンドを実行すればOK。

# pkg install scrcpyscrcoyを、利用する前に、adbを利用できるように設定します。

Android側は、USBデバックをONにして、USB接続。

Androidを利用する場合、利用するAndoridのハードウェア情報を/etc/devd配下に設定します。

Androidのハードウェア情報は以下のコマンドを利用することで利用可能。

% sudo usbconfig list

% sudo usbconfig -d <番号> dump_device_desc最初の「usbconfig list」で、Androidが接続している番号を確認

「usbconfig -d <番号> dump_device_desc」で、「idVendor(ベンダ番号)」と「idProduct(プロダクト番号)」を確認します。

ベンダ番号とプロダクト番号を確認しましたら、device state change daemon(devd)を認識するため設定ファイルを作成。

/etc/devd/adb.confに情報を作成。以下に、サンプルファイルを示します。

notify 100 {

match "system" "USB";

match "subsystem" "DEVICE";

match "type" "ATTACH";

match "vendor" "0x30fe";

match "product" "(0x20ba|0x20bf)";

action "chgrp users /dev/$cdev && chmod 660 /dev/$cdev";

};vendor に、idVendorの値を指定。

product に、idProductの値を指定します。

作成後は、OSの再起動か、デーモンを再起動します。

以上を設定すると、adbを利用することが可能となります。

adbが利用する場合以下のコマンドを利用。

% sudo adb start-server

% adb deviceここで、デバイス情報が表示できればOK。

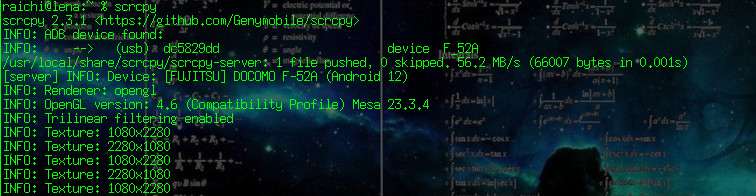

↑こんな感じ。

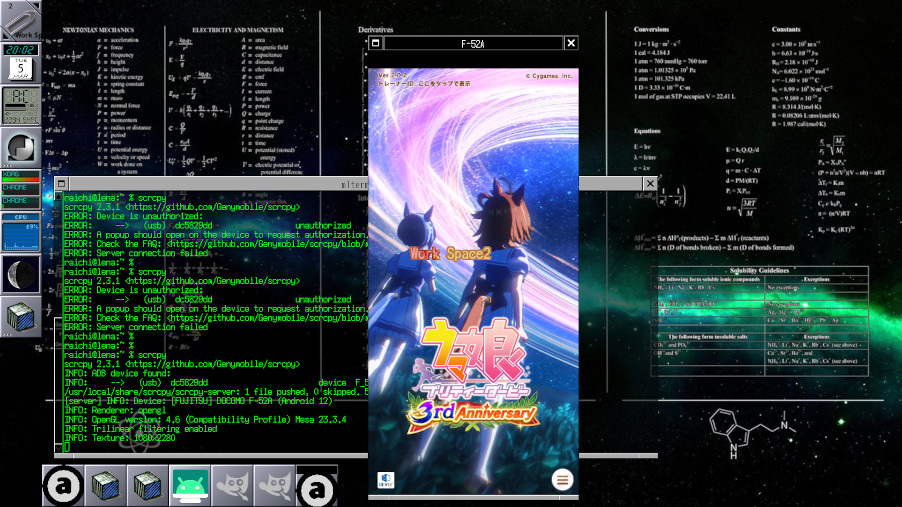

で、「scrcoy」を実行。

映った!そして、ウマ娘がPCで操作できる。

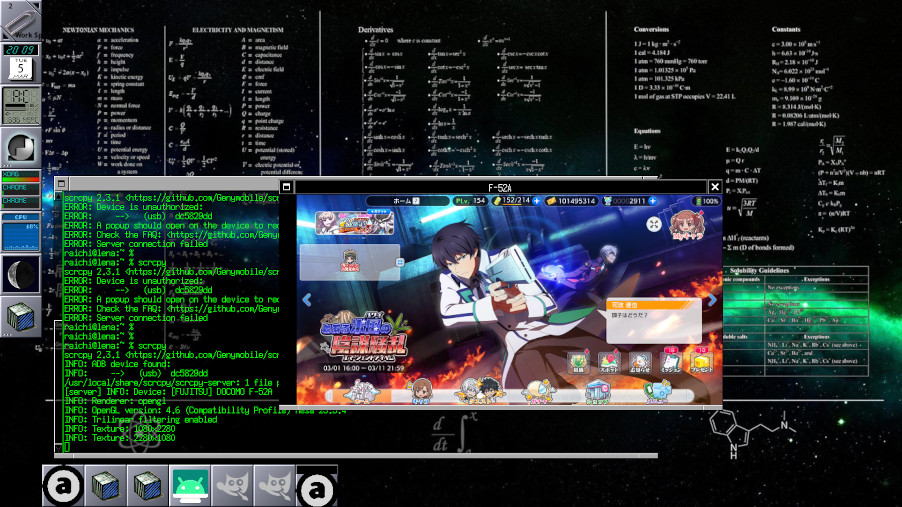

縦画面を確認しましたので、次横画面。

を、自動で横画面になった。

画面サイズも大きくできる。

これ、便利ですね。